最高の嬉野茶を

楽しんで頂く為に

山輝園では、全てのお客様に嬉野茶を美味しく召し上がって頂く為に、

さまざまな工程と手間暇をかけて製茶を行っています。

山輝園の製茶工程

選 別

生茶を蒸し、もみ、乾燥したものを「荒茶」といいます。荒茶の段階では、本茶とともに茎の部分や粉の部分も混ざっており、これを選別機を使い篩(ふるい)にかける作業を「選別」といいいます。

色彩選別

「選別」した本茶を、さらに色彩選別機にかけます。これにより、葉を本茶・黄茶・青茎など「色彩ごと」に選別します。

乾 燥

選別後、本茶を「乾燥」させます。

お茶の基本的な味がこの工程で決まるので、気温・湿度・茶葉の種類などにより、乾燥させる温度・時間をこまかく調整します。

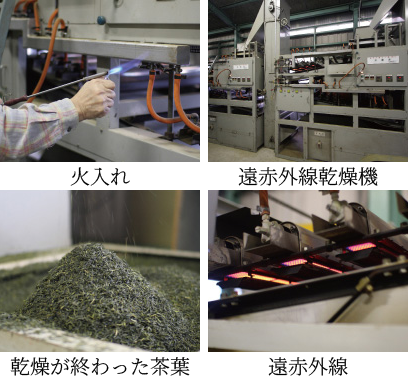

遠赤外線と

乾燥

乾燥後、さらに甘味を引き立てるために、「遠赤外線」効果のある乾燥機に通します。水入れと冷却を繰り返す事で、茶葉に与えた香味を閉じ込める事ができます。この工程でも、気温や茶葉により火入れの温度や時間を調整します。山輝園では、この工程を2度繰り返します。

最終選別

「電気棒取り機」といわれる、高圧電流が流れている回転するドラム装置の中へ、乾燥した茶葉を通します。すると、茶葉の中の棒だけがドラムにくっつき分離され、さらに不純物を取り除きます。

ブレンド

仕上がった茶葉は、このままでは、畑や収穫日により味がバラバラの状態です。それぞれの茶葉の良さを活かし、味と香りを均一にするために「ブレンド」を行います。

伝統の砂炒り製法

現存するのは少ない、砂炒り機を用いた

熟練の職人の手による山輝園こだわりのほうじ茶の製法。

砂炒り機によるほうじ茶の製茶

回転する筒の中に新潟産の砂を入れて高温に熱し、そこに茶葉を入れ、ほうじていきます。高温の砂で炒ることで、遠赤外線の効果により渋味を抑えて、旨みを引き出します。

砂炒り機を用いたほうじ茶づくりは、茶葉の導入料と火加減で全てが決まります。

炒り後の茶葉の状態を見ながらの作業は、熟練の仕事です。

仕上がり具合は、職人が茶葉の香りを嗅ぎ分け、見極めます。